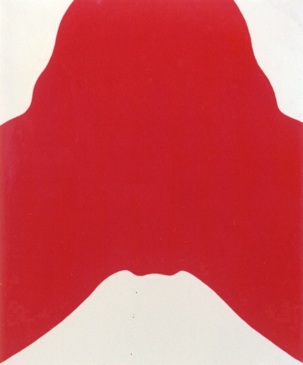

客観的な美について考える。

ヒトが生まれて生きて行く過程の中で、生命の存続と云う意味での生きるという事と、生活すると云う意味での生きるという事の意味は、前提になる価値観がおおいに異なる。即ち、人間の欲望、という事を考えると、自身が自身の寿命の限り、生き続けたいという本能的と云ってよい欲望と、自身の自然な意味での寿命とは関係なく、もっと長生きしたいと云う、何かに触発されて後から生まれた欲望に分ける事が出来る。人々の間で生まれる不協和やそこから生まれる争いは、自身の生命の存続にぎりぎりの状況をを除けば、生活と云う概念を満足させるために起こる、と言っても過言ではない。文化、と云う概念を考えた時に、この文化が生まれる要因はおおざっぱに云うと、この生きると云う概念から生活すると云う概念に何かの価値観をスライドさせる事によって、初めて、文化として成立する。(そして、歴史とは文化の時代性の変化の中で普遍的に継承して来たものがあり、これが歴史観における意味性につながる。)その意味で、文化と云う概念には、常に原初的な意味での本能的な、生き続けたい、と云う欲望と云う共通概念が根底に働いている、と認識すべきである。この極めて原初的な欲望の概念は、一人一人の人間の個性と云う価値観で一人一人を結果として、個性(この場合の個性とは、個人におけるものではなくて、その時に必要とされるその時代によって育まれた特徴を指す。)と云う概念の確立につなげてしまう文化(一人一人が、その人が生きている状況や環境によって、異なった価値観を自身の内部に形成し、その価値観で、現実の生活を行なっている。)以前の、私は生きている、寿命の限り生き続けたい、と云う極めて素朴で原初的な欲望と云う地平で無意識のうちに共有している概念があり、(客観性と主観性以前の未分化の段階。)そこから生まれる素朴で極めて強固な価値観がある筈であり、人間の五官から受け取る情報とこの情報を受け取る感性の感じ方は、それぞれの人々が共通した価値観で、必然的にそれぞれの自身の内部で、本来、機能している筈である。この事は、多分、近代以降の民主主義思想の中で、常に個の自立を最優先に追求して来たシステムのために、動物としてのヒトと云う根源的な共通した、ある意味で運命的な条件よりも個の自立のための個の確立、という事に意識が強く働いてしまっているために、個性と云う概念によって、五官についての感性も、本来の外側からの客観的な情報収集のためのアンテナであった筈であったが、結果として、他者との違いを重要視するための情報収集、と云う傾向をもたらしてしまった。個の外側の情報の入手は、生きて行く上でいろいろな意味において大変重要な事であり、基本的には同じ価値観を有した感性が働かなければ全く意味を持たない性質のものである。個の五官で集められた情報を基本的には同じ価値観を持つ、と云う認識が、客観的な感性、という事になる、と考えられる。「美」と云う概念も、個の五官で集められた情報を基本的には同じ価値観を有している、と感じる極めて原初的な価値観の認識が「美」における客観的な美である、と考えられる。即ち、個性を追求する事以前に、多分、ヒト科ヒトとしての五官を前提とした感性の地平に立って、初めて、「美」ついて思考を巡らせる事が出来るのではないか、と考えられる。(個性、という事についても。)